からくりサーカスオリジナルストーリー

「島原傀儡舞〜元治二年・払暁〜」

その9

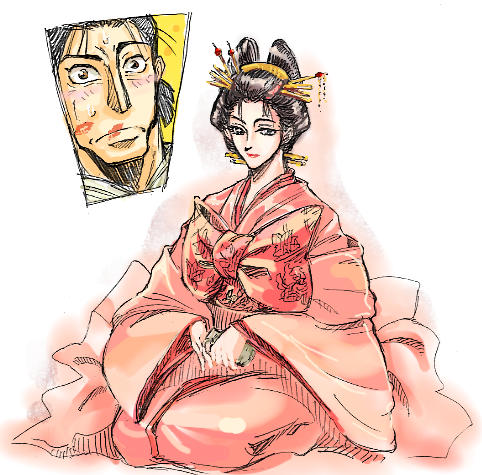

「ぶっ」

顔を見るなり、原田が酒を噴いた。

その隣で井上は唖然とした表情で固まり、藤堂が激しく咳き込んだ。

正二郎は、全身の血が逆流する感覚に襲われていた。

「あ……あ、アンジェ……」

舌がもつれる。その先が続かない。

初瀬の体が、まだ絡みついている。

口ごもる正二郎に替わるかのように、しなだれかかったまま、彼女が甲高い声をあげた。

「……あらぁ、アンズ姐はんやないどすかぁ!」

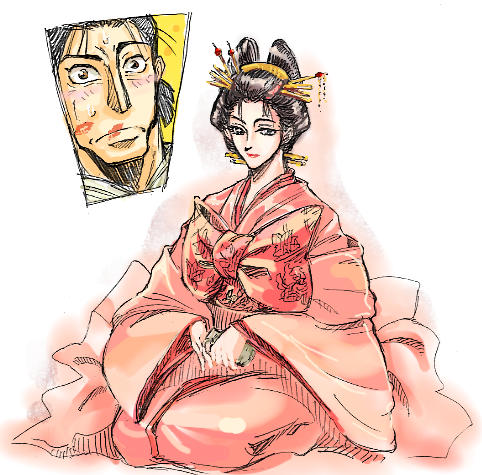

アンジェリーナは、無表情だった。

白い、顔だった。

もともと色白の肌に白粉を塗っている。

目元と唇とに、くっきりとした紅をさす。

日本人離れした彫りの深い顔を、そうして隠している。

なんらの感情も見せぬまま、その顔を上げきった。

|

「ほう……これは……」

近藤が、低く、呟いた。

正二郎は硬直していた。

妻の、遊女姿を見るのは二十数年ぶりであった。

長崎、丸山遊廓。

そこで、江戸から流れた花魁と身分を偽り、アンジェリーナは身をひそめていた。

あの時と、同じ衣裳だ。

江戸の花魁の衣裳は、島原遊女のそれと違う。

吉原遊女は帯を前で結ぶ。

縦島田に結った髷も、並べて差した簪の数も、他の女たちとは違う。

その装束が他の芸妓と異なっているのもいっそう彼女を引き立たせていた。

「遠野太夫でありんす」

話し方も、京ことばや《なます》言葉と違う。

あの時と同じ、吉原ことばを遣った。

「とうの? 聞かぬ名だな」近藤が呟いた。

「新参者でござんす。人は……あやかし太夫と呼びやんす」

「……あやかし、太夫……」

その呟きは、

《あやかし太夫》と云った呟きは、正二郎の唇から洩れていた。

(永久に……)

炎に包まれた丸山の遊廓の記憶が甦った。

(永久に死なぬ身ならば、あなた様は何をなさるでありんすか?)

かつて、その名でアンジェリーナが問うた言葉である。

視線が宙を泳ぐ。

定まらぬまま、置屋の主人と目が合った。

「ひゃっ」

その表情が変わる。

どうして彼女がここにいる。そう訊こうかとした。

「……あ、いや、あの、その。要するに……」主人の口調が弱く、たどたどしかったが、なおもくどかった。「……要するにほな、わてはこれで」

そう云って深く頭を下げるや否や、主人は退散した。

「お近づきの印に」

それを見送りもせず、アンジェリーナは言葉を続けた。

「拙きながら、芸の一つも披露などしたくありんす」

「芸だと?」

近藤は身を乗り出した。「いわゆる歌舞音曲だな」

アンジェリーナがうなずく。

その眼は、対座する近藤に向けられている。

「……初瀬」正二郎が囁いた。「すまんが、離れてくれ」

「いやどす」彼女は冷たく応える。「姐はんにうんと見せつけるんや」

「ばかっ……」

と、やりとりする二人を、アンジェリーナは一顧だにしない。

「それは面白い。ただな」近藤は続けた。「私もこの島原に遊んで何年にもなる。なまなかな芸では満足はせんぞ」

「それは……」

云いかけて、

アンジェリーナの唇に、かすかな笑みが浮かんだ。「どうぞ、ご覧じてくんなまし」

云うなり、

アンジェリーナが両掌を広げた。

すでに、その指先にはそれぞれ、指抜きが嵌められている。

一斉に握り込む。

「おっ」

その場にいた者が揃って声を上げた。

黒い、大きな影が、屋根の上から庭に降り立った。

身長は一丈(約三メートル)に近い。

黒衣をまとい、羽根飾りで覆われた頭部に無表情の仮面。

マリオネット《あるるかん》は、関節を軋ませながら両腕を前にかざした。

「すげぇ……」原田が低く唸った。

誰もが、黒衣の傀儡に目を向ける中で、

正二郎だけが、アンジェリーナの顔を見つめていた。

しかし、

彼女は、彼に、目を合わせなかった。

素知らぬ顔をして、人形に結ばれた糸を操っていた。